Fidel convirtió la ONU en plataforma de proyección global para Cuba. Denunció, prometió y buscó legitimidad; el eco internacional osciló entre la épica y la propaganda

Para algunos, Fidel Castro fue un líder claro y coherente, capaz de señalar con fuerza la desigualdad entre naciones. La historia de Cuba generó empatía en quienes la vieron como un país pequeño y vulnerable, cuyo destino dependía en gran parte de su “fuerza revolucionaria” dentro de los límites que imponía Estados Unidos.

Al mismo tiempo, la prensa internacional mostró una Cuba que iba más allá de los discursos oficiales. Crónicas sobre exiliados y prisioneros políticos, y reportajes sobre carencias y violación de derechos humanos dentro de la isla, ofrecieron un rostro distinto a la épica de resistencia y lealtad que Castro proyectaba en cada tribuna.

Sus discursos seguían una secuencia reconocible: describir la crisis en tonos dramáticos, señalar un enemigo externo como culpable y proponer la resistencia y el sacrificio colectivo como salida. Combinó cifras, relatos históricos y metáforas épicas para presentar a Cuba como un pueblo unido y dispuesto a soportar privaciones antes que rendirse. Esa narrativa lo convirtió en símbolo para movimientos antiimperialistas que lo vieron como un héroe del Tercer Mundo; para otros, fue propaganda al servicio de un régimen autoritario.

1960: El debut de Fidel en la ONU

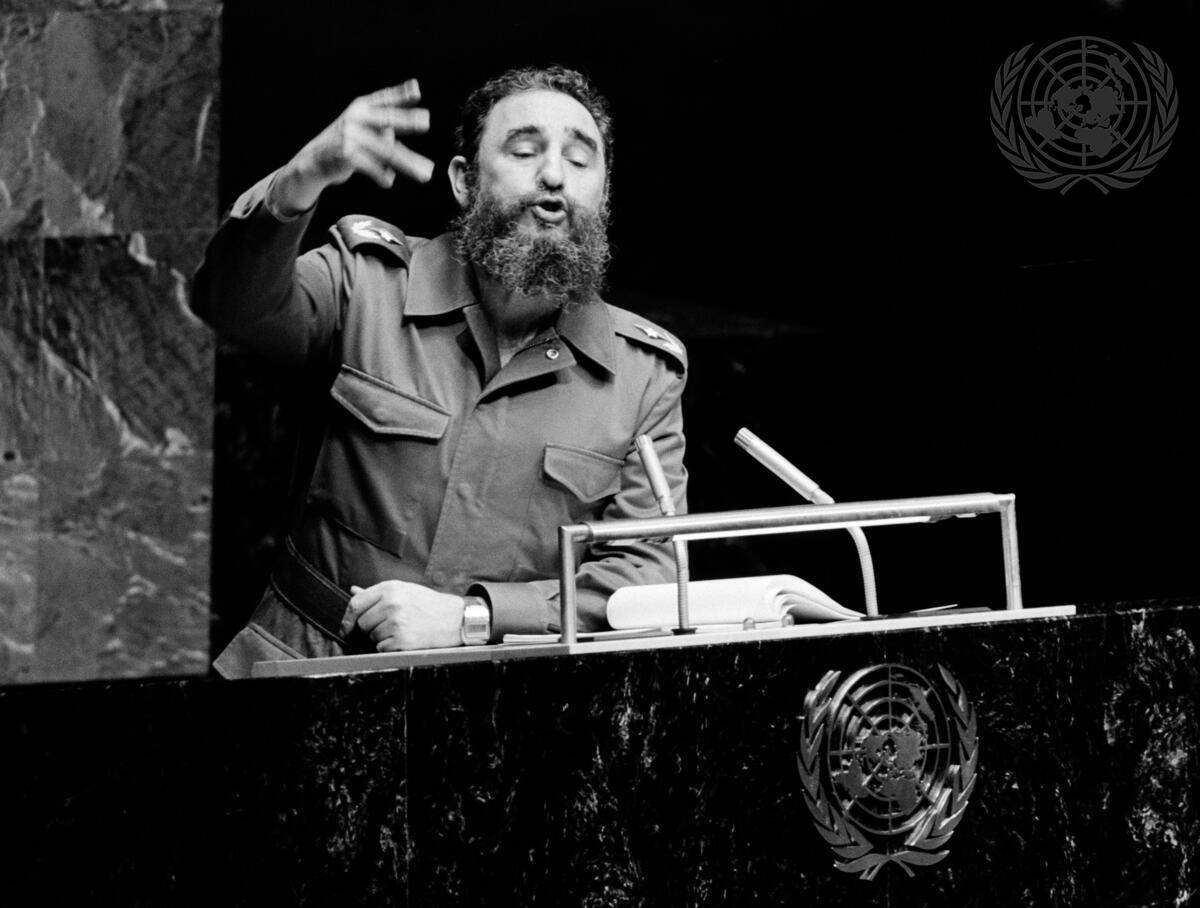

El 26 de septiembre de 1960, en plena Guerra Fría, la Asamblea General vivió una jornada tensa. Delegaciones de todos los continentes ocuparon sus asientos entre solemnidad diplomática y expectación mediática. Un joven barbudo con uniforme verde olivo concentró las miradas: Fidel Castro Ruz, primer ministro de la recién nacida revolución cubana.

El discurso superó las cuatro horas, un récord en la ONU. Hubo aplausos entusiastas y salidas discretas de delegaciones. Desde el podio, Castro presentó a Cuba como símbolo de dignidad frente al poder de Estados Unidos: “Nuestro pueblo… está a la altura del rol que está jugando en este momento…”.

A la denuncia sumó una narrativa de avances. Usó datos positivos y cifras para transmitir confianza. Puso como ejemplo la campaña masiva de alfabetización, anunciada con la meta de erradicar el analfabetismo en un año. Objetivos tangibles y ambiciosos que buscaban despertar orgullo y esperanza.

Recurrió al antes y el después: “Lo que ayer fue un país sin esperanzas… pronto será uno de los pueblos más avanzados y más desarrollados en este continente”. Atribuyó así los males a los monopolios extranjeros y el progreso a la revolución.

El tablero global

Para entender la resonancia, hay que volver al tablero global. A inicios de los sesenta, Estados Unidos y la Unión Soviética competían por la influencia en los nuevos Estados de la descolonización. Desde Bandung (1955), la autonomía respecto de los bloques y el rechazo a la dominación extranjera marcaron la agenda del Sur global. Pedir el fin del colonialismo, la retirada de bases y un orden económico más justo era afirmar la propia condición de nación.

Castro insertó a Cuba en esa conversación. Apeló al “nosotros” para hablar no solo por los cubanos, sino también por los países subdesarrollados. “Nosotros, los países subdesarrollados, no tenemos muchos recursos para gastarlos, si no es para hablar claro en esta reunión…”, reforzando así una identidad compartida. Advirtió a quienes intentaran hacer reformas agrarias contra los monopolios norteamericanos que enfrentarían obstáculos similares a los de Cuba.

Sus palabras conectaron con pueblos de África, Asia y América Latina que, aunque con independencia formal, seguían bajo control económico y cultural de sus antiguas potencias y buscaban referentes de lucha.

El guión se repitió con claridad:

- Perjudicado: la Cuba pequeña y acosada, ejemplo de injusticia histórica.

- Responsable: el “imperio yanqui” y élites locales aliadas, señalados por pobreza y subdesarrollo.

- Héroe: el pueblo revolucionario, los rebeldes, la juventud alfabetizadora.

En esta tríada cada rol estaba claramente definido. La falta de matices simplificó un mundo complejo y, a la vez, reforzó un relato de alto impacto emocional.

Al describir un sistema global de explotación, afirmó: “Hoy se cambia una hora de trabajo de los países desarrollados por diez horas de los subdesarrollados”. Fijó un diagnóstico urgente. Más que un inventario de datos, una táctica: convertir verdades reconocidas en imágenes movilizadoras para generar alineación y empatía.

Cómo lo leyó la prensa internacional

La prensa reflejó la polarización que provocó el debut de Fidel en la ONU. The New York Times lo calificó como un ataque desmedido y contrapuso a un Estados Unidos moderado y dispuesto al diálogo frente a un Castro intransigente.

Le Monde elogió la primera parte del discurso como una exposición brillante y dramática sobre las relaciones recientes entre Estados Unidos y Cuba, y señaló que la segunda mitad derivó en ataques personales y propaganda soviética.

Varios periódicos de América Latina destacaron que hablaba como si representara a toda la región. En distintos países, sectores juveniles y académicos celebraron su desafío a Washington y organizaron actos de solidaridad.

El discurso de 1960 ordenó el mundo en categorías de agraviados, adversarios y héroes, y se movió entre la denuncia legítima y la estrategia propagandística. Con ese marco, buscó instalar a Cuba como portavoz de los desposeídos, mientras dejaba en la sombra conflictos y complejidades internas de la isla.

1979: De la denuncia al liderazgo multilateral

Diecinueve años después, la Guerra Fría entraba en una nueva fase de tensiones. El debate internacional giraba en torno al desarme nuclear y las desigualdades económicas. Fidel Castro regresó a Nueva York como algo más que el líder de una isla pequeña: llegó designado portavoz de 95 países tras la VI Cumbre del Movimiento de Países No Alineados celebrada en La Habana.

“Nos une la determinación de defender la colaboración entre nuestros países, el libre desarrollo nacional y social, la soberanía, la seguridad, la igualdad y la libre determinación”

Abrió con un discurso que denunciaba injusticias y presentaba a Cuba como actor con soluciones. Esta vez la narrativa se alineó más con la diplomacia multilateral que con la confrontación directa.

Colocó el antiimperialismo en el centro y apeló a la memoria histórica. La independencia no como punto de llegada, sino como proceso inconcluso, siempre bajo amenaza del control externo: “La historia nos ha enseñado que el acceso a la independencia para un pueblo que se libera del sistema colonial o neocolonial es, a la vez, el último acto de una larga lucha y el primero de una nueva y difícil batalla”.

Subrayó que los países desarrollados concentraban más del 85% de la producción manufacturera y controlaban más del 80% de las exportaciones industriales, ofreciendo así datos verificables destinados a despertar indignación. Fidel presentó la lucha contra el subdesarrollo como un deber histórico y moral.

Trabajó con contrastes que conectan con el sentido común: armas vs. pan, hospitales vs. bombas. Opuesto a la inacción de las potencias, ofreció la disposición solidaria de una Cuba pequeña pero comprometida, capaz de aportar médicos, educadores, ingenieros, economistas y obreros calificados.

En comunicación política, apelar a los sectores más vulnerados funciona tanto como denuncia que como estrategia para generar empatía hacia el discurso. Castro lo convirtió en eje central de su narrativa: “Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan…”. Presentar al desposeído otorga fuerza moral, moviliza conciencias y conecta con la idea de justicia.

Tensiones en la sala y en las calles

El representante de Israel respondió con una carta en la que acusó a Castro de cinismo y de alinearse con la URSS, sostuvo que Cuba se había puesto al servicio de una superpotencia, actuando como agente de su expansionismo y neocolonialismo. También le reprochó presencia militar en conflictos externos y cuestionó su autoridad moral para hablar en nombre de los derechos humanos fundamentales.

Fuera del recinto, exiliados y opositores cubanos marcharon y lanzaron consignas; según The New York Times, se congregaron unos 3.000 manifestantes. Al mismo tiempo, alrededor de 500 simpatizantes corearon su nombre y lo recibieron con pancartas frente a la misión cubana.

Prensa occidental: perfiles y controversias

Parte de la prensa fue abiertamente crítica. The New York Times lo retrató como un líder carismático que pedía a los países ricos millones de dólares para ayudar a los pobres y, en el artículo “The Man from Havana”, afirmó: “Sin sus desafíos bien publicitados al gigante yanqui, no sería un héroe global ni tendría un gran derecho a los subsidios soviéticos”.

Le Monde elogió la energía del discurso, pero advirtió sobre excesos propagandísticos. Otros reportajes de la época ofrecieron una mirada sobre la isla que contrastaba con las intervenciones en Naciones Unidas.

En diciembre de 1976, Le Monde calificó a Cuba como un “gulag tropical” al reseñar el libro de Pierre Golendorf, exfotógrafo de Paris Match que pasó 38 meses preso en la isla acusado de espionaje. El propio autor precisó: “Este libro no está escrito contra la revolución cubana, sino contra la mistificación que el régimen ha creado en torno al dogma”.

En febrero de 1979, el artículo “Poet, paralytic and prisoner of Castro” recogió el testimonio del poeta Armando Valladares: “Un largo pasillo gris, cuarenta puertas del terror hechas de placas de acero soldadas y enormes candados rusos… el objetivo del Ministerio del Interior era reducirnos a trapos”. Esa prosa sensorial visibilizó la imagen de un sistema opresivo que chocaba con la épica revolucionaria defendida en los foros internacionales.

Clave: una votación anual

Fidel Castro situó ante el mundo y ante su país el “bloqueo” como principal obstáculo al desarrollo económico de Cuba. Desde 1992, la Asamblea General aprueba cada año, por mayoría abrumadora, la resolución no vinculante titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. Los apoyos más firmes provienen de Rusia, del Movimiento de Países No Alineados y de la CELAC.

En efecto, las sanciones de Estados Unidos golpean a la población. Las restricciones económicas y financieras limitan la actividad y afectan la vida cotidiana. Sin embargo, la insistencia en definirlo como “bloqueo” y en presentarlo como causa de todos los problemas de la isla le confiere un marcado carácter propagandístico en búsqueda de adhesión.

La carga moral del tema facilita obtener respaldo internacional y convertirlo, después, en arma diplomática. Dentro del país, cada voto en la ONU contra el embargo se exhibe como triunfo del gobierno y como legitimación del sistema político cubano. Aunque esa condena no elimina las sanciones ni implica apoyo total al sistema, suma respaldos que luego se exhiben como validación internacional de su política exterior y de su modelo.

Concluimos que la oratoria de Fidel Castro fue más que retórica: funcionó como herramienta de poder. Moduló percepciones, persuadió audiencias y colocó a Cuba en el mapa internacional. Entre denuncia y propaganda, su palabra abrió puertas diplomáticas y dejó zonas de sombra. La paradoja persiste: reconocimiento exterior y, dentro de la isla, una historia hecha de promesas, exclusión, sacrificios y censuras.

0 comentarios