De la exportación de revoluciones al poder blando, un balance de instituciones, programas y recepción internacional, y de la factura humana que paga la sociedad cubana

“Visitamos muchos lugares, estuvimos en varias instalaciones… Tenemos mucho que aprender de lo que es el pueblo cubano y su calor humano que irradia”, cuenta Luis, hondureño e integrante de la XVIII Brigada Internacional “Voces de la Solidaridad”, un grupo de visitantes extranjeros que recorrió la isla recientemente.

En el canal internacional Cubavisión Internacional, otros miembros expresaron algo similar: admiración por la unión y la resiliencia de los cubanos ante las dificultades. Elogiaron el internacionalismo del país y animaron a que más personas —de distintas ideologías— viajen a Cuba para, según dijeron, contrarrestar la “desinformación” en redes.

Estas visitas, coordinadas por instituciones cubanas y alineadas con la política exterior, forman parte de la diplomacia pública: una estrategia sostenida durante décadas para mostrar logros, crear vínculos y movilizar apoyos fuera de la isla.

Principios rectores de la Política Exterior cubana

Desde 1959, Cuba repite un mismo núcleo que la Constitución de 2019 vuelve a fijar: antiimperialismo, autodeterminación de los pueblos, solidaridad internacionalista y búsqueda de justicia global.

Alrededor de esos ejes, el texto reafirma la integración latinoamericana y caribeña, la lucha contra el colonialismo y el neocolonialismo, la defensa del medio ambiente y el multilateralismo. Los principios permanecen y su intensidad o forma varía según la coyuntura. Con este marco, La Habana encuadra su actuación y presenta sus discursos ante la esfera internacional.

Carisma político y espiral del silencio

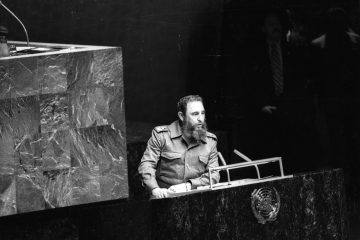

Como en gran parte de América Latina, el liderazgo carismático fue clave. En Cuba, Fidel Castro convirtió oratoria y símbolos en un liderazgo cultural que desbordó la política. En ese marco, antiimperialismo e internacionalismo se presentaron como deber cívico y como defensa de la soberanía frente a Estados Unidos.

Con el tiempo, esa obligación moral derivó en norma social: no sumarse se interpretaba como desafección. Era mal visto y podía traer señalamientos o marginación en la vida comunitaria y laboral. La presión de pares, los medios y la espiral del silencio reforzaron la adhesión. Muchos apoyaron por convicción; otros callaron o participaron para evitar costos.

Ese entramado —liderazgo carismático más norma social— hizo posible la gran movilización internacionalista: convocar, organizar y sostener brigadas, misiones y campañas solidarias dentro y fuera de la isla.

Despliegues militares y aliados ideológicos

En los años sesenta, Cuba desplegó una política de respaldo a movimientos armados y a gobiernos ideológicamente cercanos en América Latina, África y Oriente Medio. El objetivo era doble: reducir la presión de Estados Unidos tras la ruptura de 1961 y proyectar su modelo político en escenarios de descolonización o inestabilidad.

El foco se trasladó pronto a África. En 1962 La Habana envió instructores militares a Argelia. Tres años después desplegó fuerzas en el Congo y en Guinea-Bissau. En 1975, tras la independencia de Angola, llegaron miles de soldados y asesores para respaldar al MPLA; en los años siguientes el contingente ascendió a 30.000 efectivos.

En 1978, unos 16.000 soldados fueron enviados a Etiopía en plena guerra de Ogadén. Entre 1960 y los ochenta, se calculan entre 110.000 y 250.000 cubanos en misiones africanas.

La presencia cubana se extendió a Oriente Medio y Centroamérica: Yemen del Sur (1963), Siria (años setenta) y, en Nicaragua, un respaldo que se intensificó tras el triunfo sandinista de 1979.

Muchos titulares de la prensa occidental cuestionaron estas acciones —“no aceptamos un régimen impuesto por tropas cubanas y tanques rusos”— y condenaron la expansión del despliegue cubano y su posible efecto desestabilizador.

Con el fin de la Guerra Fría y la desaparición de la URSS en 1991, Cuba dejó de sostener este tipo de acciones. Desde entonces, el envío de médicos y maestros y la política cultural ganaron aún más protagonismo y sustituyeron la participación militar, adaptando la proyección exterior a los recursos disponibles en la isla.

Misiones médicas y educativas

Desde 1959, Cuba formó capital humano en salud y educación y lo convirtió en herramienta de proyección exterior: médicos, maestros y entrenadores pasaron a construir su imagen internacional.

Según datos de la UNESCO, la Campaña de Alfabetización (1961) redujo el analfabetismo del 23,6% al 3,9%. Ello consolidó una base de escolaridad y acceso a servicios sociales que luego respaldó esa salida al mundo.

Para ganar presencia regional, La Habana se reinsertó en foros como ALADI, Asociación de Estados del Caribe, CELAC, CEPAL y Cumbres de las Américas, lo que abrió acuerdos bilaterales y programas de asistencia —sobre todo, misiones médicas y de educación— orientados a sumar apoyos.

En 2011 había 42.000 colaboradores en 101 países y la cooperación alcanzaba a 154 Estados; desde los sesenta, más de 600.000 profesionales de la salud fueron enviados a 160+ países; en 2018, unos 55.000 especialistas prestaban servicio en 67 países.

La Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), fundada en 1999, había graduado para 2010 a más de 7.000 médicos extranjeros; Operación Milagro (2004) devolvió la visión a 1,8 millones de pacientes en 33 países; y la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte recibió estudiantes de más de 70 naciones.

Para las misiones internacionalistas, la mayoría de los acuerdos bilaterales establecían que el país receptor cubriera salarios, manutención y logística, mientras Cuba aportaba el personal. En paralelo, el Estado invirtió internamente en salud, educación y deporte para fortalecer su oferta. En la práctica, esta diplomacia pública se sustentó más en inversión interna que en aportes externos directos.

Se sumaron donaciones y convenios tripartitos: un tercer país u organismo financiaba al receptor y Cuba proveía el personal. Ejemplo: tras el terremoto de 2010 en Haití, Brasil comprometió 80 millones de dólares para reconstruir el sistema de salud con médicos y asesores cubanos.

Estos mecanismos mostraron una cooperación dependiente de apoyos internacionales —presentados como solidaridad frente al embargo de EE.UU. y como reconocimiento a la preparación de su personal— que mantuvo el flujo de acuerdos y la proyección exterior del país.

Misiones bajo escrutinio

“Cuba ha engañado a muchos países durante años, presentando estas misiones como humanitarias, cuando en realidad son un gran negocio para la isla”, afirmó en mayo, en Miami, Javier Larrondo, fundador de Prisoners Defenders.

Detrás de la imagen solidaria, las misiones —sobre todo las médicas— aseguran divisas al Estado con incentivos mínimos y condiciones precarias para los profesionales. Antes de partir, ellos reciben garantías para sus familias —mantenimiento del salario en Cuba, acceso a la “libreta” (sistema de racionamiento de alimentos) y estabilidad laboral al regreso—. A cambio, el gobierno retiene buena parte de los pagos internacionales.

Un médico de misión en Bolivia relató a Cuba Archive en agosto de 2025: le pagaban al Estado casi 4.000 USD por persona y él recibía 670 USD (el contrato prometía ~800); de esos 670, 100 USD se descontaban para renta y servicios que, según afirma, ya cubría el gobierno boliviano. Denunció retrasos de 4–5 meses sin salario y viviendas compartidas por convenio.

Prisoners Defenders, en colaboración con personal de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), documentó en 2019 dos esquemas de pago: (1) cobro a través de Cuba, con el profesional recibiendo 9–25% de lo abonado por el país anfitrión (promedio 525 USD frente a >3.500 USD para el Estado; ~85% de retención); (2) empresa estatal intermediaria que descuenta 75–90% del salario base.

En una encuesta anónima realizada por la organización a 894 denunciantes: 75% dijo no haber ido voluntariamente, 13% alegó coerción, 87% citó motivos económicos y 66% la falta de alternativas.

En noviembre de 2023, el Relator Especial de la ONU sobre formas contemporáneas de la esclavitud denunció en una carta, condiciones de explotación laboral, contratos opacos o inexistentes, participación no plenamente voluntaria y retenciones salariales por el Estado o empresas estatales

El andamiaje legal y administrativo cubano refuerza los controles sobre quienes salen de misión. El Código Penal, por ejemplo, tipifica que el abandono de funciones por parte de cuadros y funcionarios (art. 176.1) alcanza a quien deja el cargo o no regresa tras una misión oficial y contempla penas de prisión de entre 3 y 8 años e inhabilitación para el desempeño del puesto.

En paralelo, los “internacionalistas” que desertan pueden enfrentar medidas administrativas internas de sus ministerios —anulación de títulos, restricciones de salida o reingreso (“regulación”) e inhabilitaciones— que agravan el costo personal y familiar de la decisión.

Incluso en ámbitos favorables a la cooperación se pide escrutinio. The Lancet cuestionó la “exportación” de profesionales fuertemente gravados y sin sus familias para ganar influencia y divisas, práctica sobre la que dijo: “deberíamos hacernos preguntas más exigentes”.

Testimonios de distancia y retorno

El documental Aprender a vivir desde la distancia recoge las voces de varias mujeres cubanas sobre lo que significó partir a una misión y volver. Relatan matrimonios que cambiaron, hijos que crecieron sin sus madres y la dificultad de reintegrarse a la vida familiar al regreso. Son relatos íntimos, a la vez de esperanza y de pérdida.

“Todo el mundo sale con la idea de, aparte de conocer algo nuevo, de alguna remuneración económica”, dice Rosa Hernández Acosta, colaboradora de educación en México (2005–2007).

Para muchas de ellas, participar abría una ventana económica —ingresos hasta diez veces el salario en Cuba, aunque solo una fracción de lo que pagaban los países receptores—, permitía salir de la isla y sumar experiencia global en un contexto con movilidad muy restringida.

Las historias muestran elecciones hechas bajo múltiples presiones: buscar mejores ingresos, aprovechar la oportunidad de ver el mundo, cumplir con un mandato moral. La mayoría navegó la contradicción entre proveer a la familia y asumir ausencias que pasan factura.

Casa de las Américas y puente cultural

En 1959, el gobierno crea Casa de las Américas y la posiciona como punto de encuentro para escritores, músicos y artistas de la región; en plena Guerra Fría, funciona como vía de acceso cultural a la isla. Un año después, el Premio Literario Casa (1960) activa un circuito de autores y jurados y coloca a La Habana en el mapa literario.

La institución organiza seminarios y talleres con estancias financiadas que atraen estudiantes y creadores extranjeros; en los 2000, el programa CASA in Cuba —en alianza con las universidades Brown y Columbia— permite cursar semestres en La Habana y vincularse a la producción cultural local.

En paralelo, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) coordina visitas y brigadas internacionales con componentes culturales y académicos, y actúa como puente entre instituciones cubanas y públicos extranjeros.

Las giras y los premios del ballet operan como marca-país: asocian a Cuba con disciplina, excelencia y formación artística. Los éxitos en competencias internacionales se integran al mismo relato: ceremonias, coberturas y discursos convierten medallas en prueba de rendimiento colectivo; el gobierno capitaliza esos hitos para proyectar resiliencia y prestigio nacional.

La diplomacia cultural cubana se mantiene porque combina instituciones estables (Casa, ICAP), productos reconocibles (premios, revistas, ballet) y redes tejidas durante décadas.

Los límites a la cultura

En 1961, en “Palabras a los intelectuales”, Fidel Castro fijó el marco: “Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”. Desde entonces, el acceso a publicación, exhibición y circulación de obras quedó condicionado por la adhesión política.

Las instituciones creadas para proyectar a Cuba como centro cultural regional funcionaron también como filtros y control. Quienes operaron fuera de los marcos oficiales enfrentaron censura, cancelaciones o la imposibilidad de entrar a los circuitos institucionales.

Más de seis décadas después, la tensión persiste. La diplomacia cultural atrae visitantes y genera prestigio exterior, mientras dentro muchos creadores negocian entre la visibilidad que ofrece el aparato oficial y los límites de un sistema que asocia cultura y lealtad política.

Fernando Pérez, uno de los directores más reconocidos de Cuba y Premio Nacional de Cine, recuerda su etapa en la Muestra de Cine Joven —festival para cineastas emergentes organizado por el ICAIC, ente estatal que produce y regula el cine en la isla— como un intento de “correr un poco más la cerca” en cada edición, según dijo en una entrevista al proyecto Joven Cuba, publicada el 24 de agosto de 2025. “Duró poco… podías llegar hasta un punto, pero no más allá”, añadió.

A pesar de estos límites, el país mantiene un repertorio con premios internacionales —Memorias del subdesarrollo, La muerte de un burócrata, Fresa y chocolate—, producido dentro y fuera de la isla. Estas obras ayudan a entender las problemáticas del país y, en muchos casos, formulan crítica.

Más recientemente, el documental Mujeres que sueñan un país circuló en festivales y plataformas como parte de una contranarrativa que amplía la imagen de Cuba más allá de la proyección institucional.

Profesionales que partieron por convicción, por necesidad o por ambas; familias separadas; artistas que negociaron márgenes de libertad; visitantes solidarios que vieron hospitalidad y orden; críticas documentadas sobre las misiones y su andamiaje legal. Entre esperanza y costo, la mayoría actuó entre la convicción y la supervivencia.

0 comentarios